目次

経営学習研究所(MALL)のイベントに参加して

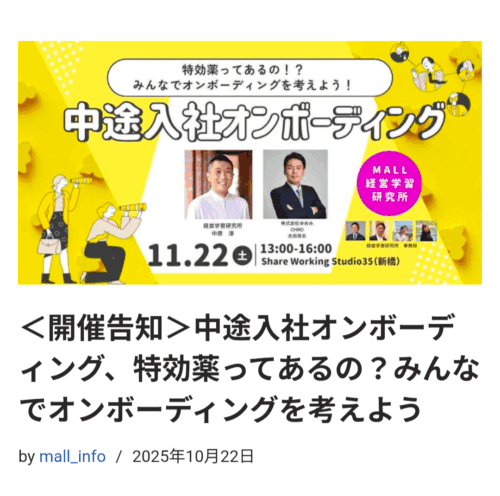

11月22日、経営学習研究所(MALL)の「中途採用のオンボーディング」に参加してきました。その中でいろいろ考えたことを、自分用のメモも兼ねてまとめておこうと思います。

オンボーディングという言葉から考える

まず「オンボーディング」という言葉そのものについて。

もともとは「船に乗せる(on board)」という意味から来ていて、

- 組織の一員にいち早くなってもらうこと

- そのために行う一連の施策

といった内容です。

- 新卒採用向けのオンボーディング

- 中途採用向けのオンボーディング

という分け方になるますが、今回参加したのは中途採用向けのイベントです。

日本の大企業と中途採用のオンボーディング

イベントでは理論的な背景や事例が多く紹介されていて大変勉強になりました。

日本の歴史ある大企業の多くは、長いあいだ新卒採用が中心で、「新卒だけが入ってくる会社」であることが普通だった、という話は印象としては思っていましたが、具体的な話として聞けたのは貴重でした。

そして、感覚的には、以前より中途採用が増えていたように思っていたのですが、中途採用に力を入れ始めたのはかなり最近であるという話は印象に残っています。

そして、それらの話を聞きながら違うことを考えていたを残しておきます。

視点その1:スポーツの世界にある「中途採用」

イベントを聞きながら、「中途採用や移籍がうまくいっている環境では、どんなことをしているんだろう?」と考えました。

そこで思い浮かんだのがプロスポーツの世界です。プロスポーツはかなり移籍が当たり前です。

- 試合自体はチームの差は大きくない

- ルールも変わらない

- やることもほとんど同じ

これは、一般の仕事と比較すれば、かなり「変数が少ない」といえそうです。

それでも、うまくいく選手もいれば、うまくいかない選手もいます。この差が何かを考えるのは意味がありそうです。

また、最近では契約に様々な条件をつけている選手もいるそうです。特に、メジャーリーグなどでは年俸だけではない環境面の条件をつけていると言います。

オンボーディングを考える時に、この年俸以外の条件面は参考になるのでは?と考えていました。

視点その2:「力がない人」のオンボーディング

もう一つ考えたのが、「もっと個人の能力が低い場面では何が起きているのか?」という視点です。

中途採用というと、「力がある人」「即戦力」というイメージがつきまといます。もちろん、これ自体がかなり「罠」なのですが、あえて、力がない人を前提にしてみると、構造がもう少し見えやすくなるんじゃないか、と思いました。

そこで浮かんだのが、小学校の転校です。

- すでに人間関係ができあがっているクラスに

- 小学生が新しく入っていく

これはかなりハードルが高い状況です。

このときに大事になりそうなのは、

- 受け入れ側に、転校生をきちんと受け入れてくれる人がいること

- 転校する側にも、新しい学校にうまくなじめる方法があること

の両方です。

ここから連想して、

中途採用やオンボーディングがうまくいくかどうかと、

小学校のときに転校した経験があるかどうかは、

何か関係があるかもしれない

なんてことを考えました。

大人で、しかも力がある人であれば、自分でどうにかできることも多いかもしれませんが、一旦「力がない人」を前提にして考えてみることで、構造が少し見えやすくなるのではないか、という狙いもあります。

おわりに

そんなことをダラダラと考えながら、イベントを振り返っていました。また、こういう機会を作りたいなと思いました。

以上です。