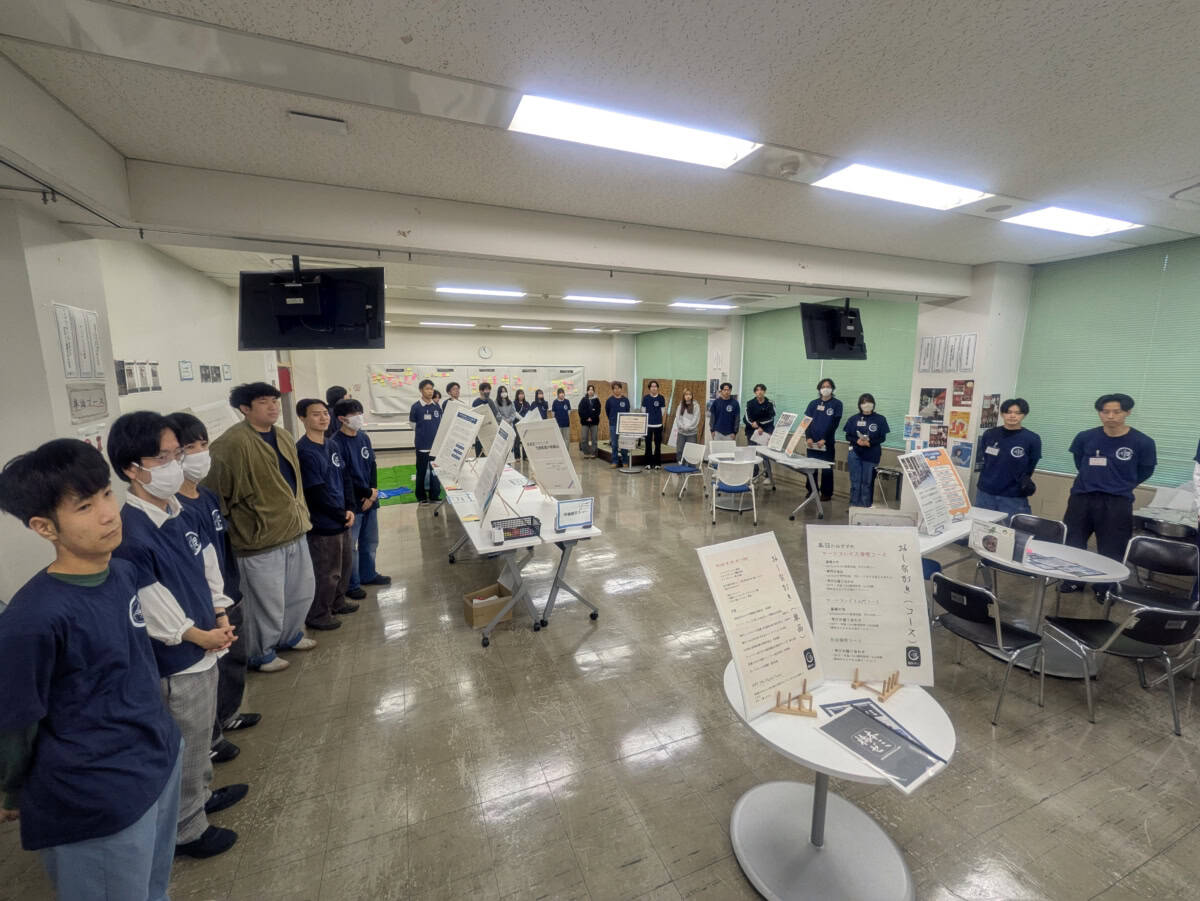

昨日、学祭が終了しほっとしています。多くの方に参加いただきとても嬉しく思っています。様々な建設的かつ温かな意見を頂き、これからに活かしていきます。また、学祭の内容については、このブログでも紹介・報告していきます。

さて、ゼミ生との時間を過ごすにあたり、最近重要だなと思うことを書いておきます。

それは「ニーズを無視する力」です。きっと、本学の学生だけではなく2025年現在を生きる多くの若い人たちにとって大事なんじゃないかなと思います。

目次

「ニーズを無視する」の2つの意味

「ニーズを無視する」といっても、二つの意味があります。

- 必要とされることを無視する

- 必要とされないことを無視する

一見すると逆のことのように思えますが、どちらも同じくらい大切だと思います。ひとつずつ見ていきましょう。

必要とされることを無視する

まず一つ目。「必要とされることを無視する」ことです。これは、他者からの期待を無視するといった意味で使っています。

グループワークがあり最後にプレゼンテーションをする場面を想像してみましょう。

人前で話すのが得意な人は、自然と「じゃあ発表はあなたにお願いするね」と言われがちです。

もちろんそれは周りからの期待でもあるし、自分も悪い気がしている訳ではない。しかし、「今回は資料作成(デザイン)を頑張りたい」と思っていても、発表お願いするからデザインは「こちらでやっておくね」となってしまったりする。

そういうときに「いや、私はこっちをやりたいんです」と言えずに、周囲の期待に流されてしまう。ニーズに沿っているから不具合も発生しないから、「何の問題もない」。ゆえに、あえて無視しないと流されてしまうのです。

必要とされないことを無視する

もう一つは「必要とされないことを無視する」です。こちらは、ニーズがないことがわかってしまった際に、どう無視していくのかということです。

同じプレゼンテーションの例でいえば、自分が「発表をやってみたい!」と思っても、グループの中に発表が上手い人がいると、「発表といえばやっぱりあの人だから、あの人に任せよう」となってしまうことがあります。

すると、「確かに自分がやるより、あの人がやった方がいいよな」と思って、引っ込んでしまう。空気を読んで自分の挑戦を諦めてしまうわけです。

でも、そういうときにこそ「やってみたいんです」と言えること。

つまり「必要とされていないのでは?」という空気を無視して、自分の希望を押し出す力が必要だと思います。

学びの場は「ニーズを無視できる場」であってほしい

学び、特に学校教育というものは「その人が何を必要とされているか」とは無関係に進めていいものだと思います。むしろ、ニーズを無視して「自らやること」こそが学びの本質ではないかなと思います。

他方、現在の学校教育ではグループワーク等関係性を築き、その中で学ぶことが増えています。誰かが悪意を持っている訳でもなく、知らず知らずのうちに、ニーズに縛られてしまうこともあります。

そこは意図的に脱する仕組みや思いが必要になりそうです。

少子化時代の若者は常にニーズがある

今の若い人たちは少子化の影響もあり、社会からの何らかのニーズが常にあるように思います。若い人が足りないですから。

だからこそ、「ニーズを無視する力」を意識して持っておくことが、自由に学び、自分らしく成長するために大切になってくるのではないでしょうか。

橋本ゼミでは学祭に向けて、ニーズを無視するということが一定程度できたのでは?と思います。