目次

はじめに:

こんにちは。橋本ゼミ13期の櫻井・佐藤・八木です。

私たちは2024年度瑞木祭で「Z世代のStudent Agency」(以下Agency)をテーマに、ウミガメのスープ×Agencyを組み合わせた問題を作成し、多くの人にAgencyの重要性を理解してもらう活動を行いました。しかし、瑞木祭後に行った振り返りを通じて、私たちのAgencyに対する理解が不足していたため、Agencyを適切に反映させた問題を作ることができなかったことに気づきました。

この記事では、問題作成時から振り返りを経て深まったAgencyの理解について述べていきます。

Agencyについて:

Agencyとは、OECDにより2030年までに身に付けるべき「変革を起こすために目標を設定し、振り返りながら責任ある行動をとる能力[1]」と定義づけられています。ここで述べられている責任ある行動とは、「社会参画を通じて人々や物事、環境がより良いものとなるよう影響を与える[2]」ことであり、個人の目標達成のために行動するものではなく、社会のwell-beingを実現するために行動することを指しています。未来がよりVUCA(Volatile:不安定、 Uncertain:不確実、Complex:複雑、Ambiguous:曖昧)になる時代を生きていくために、自分で考え、社会をより良くするための行動を起こすAgencyが重要視されているのです。

ここでAgencyをざっくりと理解してしまうと、単に自分達の欲求を実現するだけで、属する社会に対して責任を負わない行動もAgencyであると捉えてしまいます。

ウミガメのスープについて:

私たちが今回取り扱った「『ウミガメのスープ』とは、別名「水平思考クイズ」とも呼ばれているゲームです。

「不可解な物語のナゾの真相を「YES」、「NO」、「関係ありません」の3択で答えられる質問を繰り返しながら解き明かしていく推理クイズゲームです。」

1人が出題者、他の人は解答者となり、質問を繰り返しながら状況を絞っていき、制限時間内に用意された答えに辿りついたらクリアです。[3]」

出題者(橋本ゼミ生)と解答者の対話を通じて、Agencyを知ってもらうためにウミガメのスープを用いました。

問題作成時のAgencyの理解:

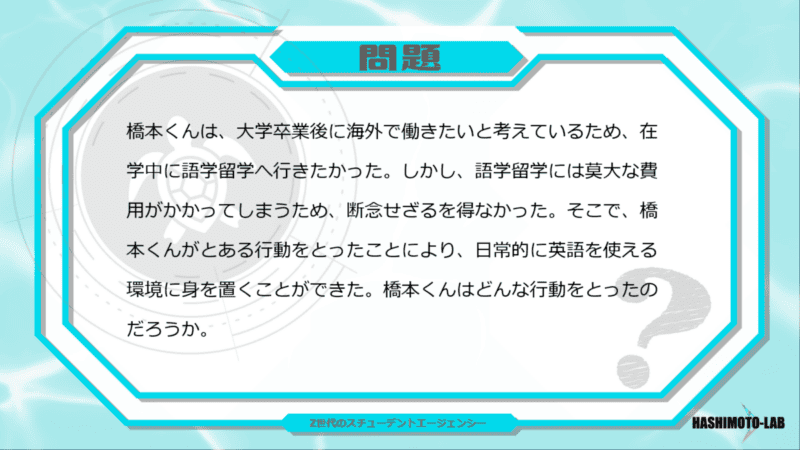

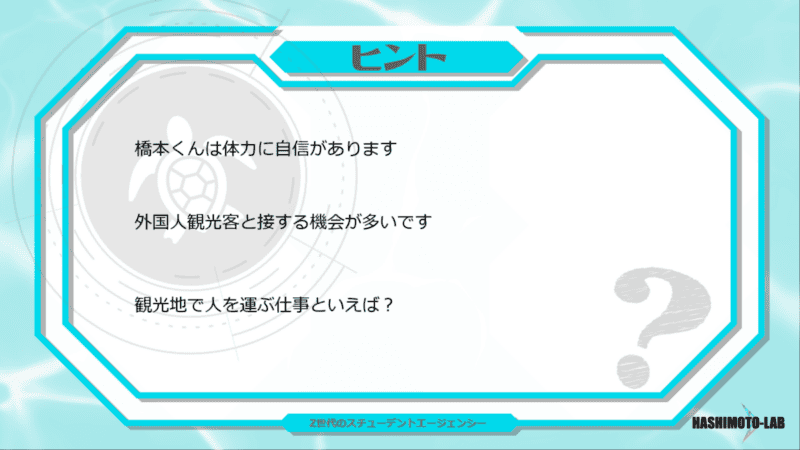

ウミガメのスープ×Agencyの問題作成するにあたり、私たちは自身の目標達成のために行動することや、周囲を取り巻く環境をよくすることがAgencyであるとざっくりと理解していました。その結果、適切にAgencyを反映させたウミガメのスープの問題を作成することができませんでした。このような解釈をした状態で作成し、実際に瑞木祭で提供した問題がこちらです。

橋本くんは、語学力を高めるために、外国人観光客が多く訪れる観光地で人力車のアルバイトを始めるという行動をとりました。問題作成時は、語学力を高めるために自ら行動している点で、Agencyを表現できていると考えていました。しかし、振り返りを重ねる中で、この問題は自分の語学留学をしたいという欲求を達成しているだけで社会に対して責任を負えておらず、Agencyを反映できていないと気づきました。

「OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来」内でも「生徒が、自ら目標を設定して、それを実現することは大切であるが、そのことは、単に自分たちの欲求を実現することではない。生徒が、その属する社会に対して責任を負うこと、また、そのことを自覚していることが、エージェンシーの基盤にある。」(白井 2020、79 [4])と述べられています。そのため、問題作成時のAgencyは、社会に対して責任を負えていない点が、OECDが定義づけるAgencyと異なるといえます。

Agencyを反映させた新たな問題作成:

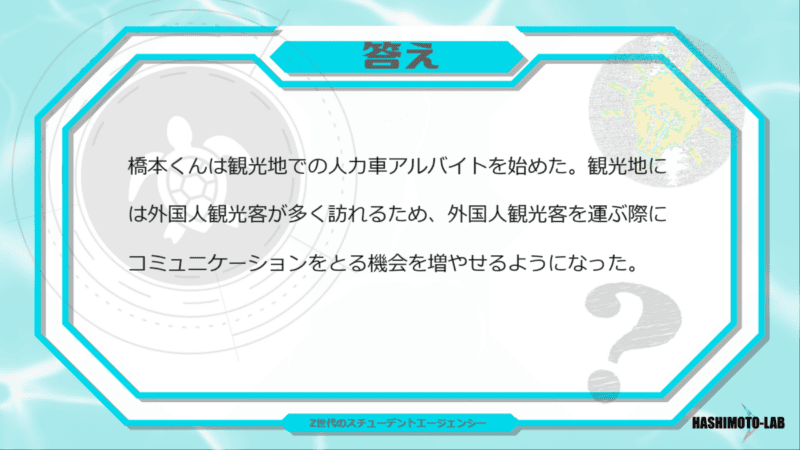

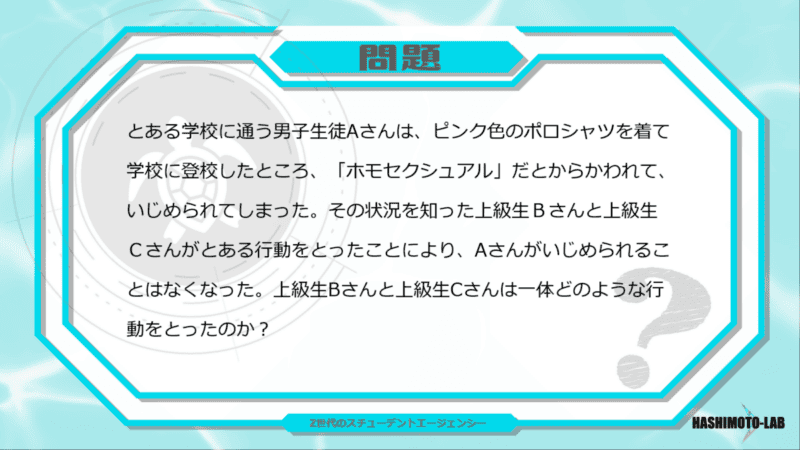

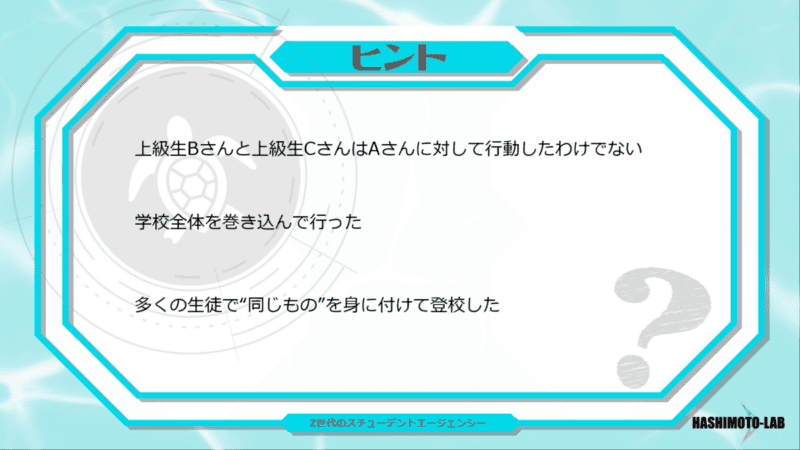

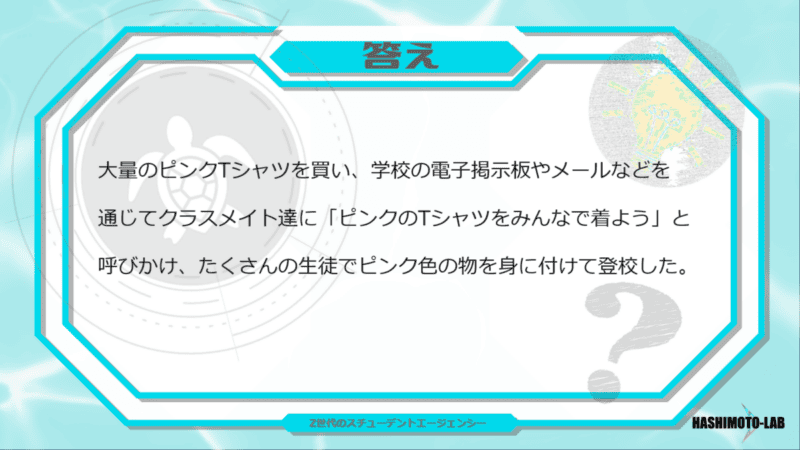

このように、瑞木祭の振り返りを経て私たちはAgencyの理解を深めることができました。そこで、カナダの学生が起こした「ピンクシャツデー運動」の始まりの実話をもとに、Agencyを適切に反映した問題を新たに作成しました。作成した問題がこちらになります。

この問題は瑞木祭で提供した問題とは異なり、社会に対して責任を負えている点でAgencyを反映させた問題であるといえます。なぜなら、学校全体を巻き込んで「ピンク色のTシャツを着用する男性はホモセクシュアルである」といった、社会にある” 無意識の思い込み”を変革するための行動をとっているからです。この行動をきっかけに、カナダでは毎年2月の最終水曜が「ピンクシャツデー」と定められ、学校や企業、個人がピンクシャツを着て「いじめ反対」のメッセージを発信しています。またこの活動は約180の国や地域にも広がりました。この事例では、学生らがAgencyを発揮し社会に大きな影響を与えたと言えます。

Agencyと変革について:

振り返りを通じて、Agencyが発揮されることによって、思い込みを変革することができると理解することができました。社会には、先述したような無意識の思い込みが溢れています。例えばスカートは「女性」が履いているモノ、「子育て」と聞くと母親の姿を思い出してしまうこと等がその例です。このような無意識の思い込みを変革していくことは、非常に困難と言えるでしょう。思い込みを抱いている人が大多数であり、当たり前に存在するものとして受け入れてしまっているからです。まずは、無意識の思い込みに対して「なぜ存在しているのか。本当に必要なのか。」と疑問を覚える必要があります。このように、無意識の思い込みに疑問を抱き、変革するために行動することこそがAgencyなのです。

思い込みを変革する問題を作れなかった理由:

では、なぜ私たちは思い込みを変革する問題を作成できなかったのでしょうか?私たちはそもそも「私たちのような一個人が行動しても、どうせ社会を変えることはできない」と無意識的に考えていました。そのため、身の回りを良くする問題しか作成できず、思い込みを変革する問題を作成することができなかったのです。このことは、私たちが無意識的に思い込みの変革を諦めていたことを物語っています。

おわりに:

瑞木祭後に行った振り返りを通じて、私たちはAgencyにおいて社会に対する責任を負うことの重要性に気づきました。その結果、Agencyへの理解が深まり、それを適切に反映させた問題を作成することができました。この経験から、Agencyを理解し発揮していくことで、より多くの人が思い込みに対する変革ができる可能性を実感しました。これからも私たちは、Agencyについての知識を深め、行動を積み重ねながら、より良い社会を築いていきたいと考えています。

【引用】

[1]「2030年に向けた生徒エージェンシー」.OECD.

[2]教えて!「OECDが打ち出した『エージェンシー』とは?」.リクルート進学総研.

https://souken.shingakunet.com/secondary/2019/09/post-b7a2.html

[3] ボドゲノオト~Boardgame Note~

https://www.well-boardgame.com/seaturtlesoup-rule/

[4]白井俊、2020『OECD Education2030 プロジェクトが描く教育の未来―エージェンシー,資質・能力とカリキュラム』、株式会社ミネルヴァ書房。

【参考文献】

・ピンクシャツデー運動について: https://pink-shirt-day.com/story/(最終閲覧日2025年1月30日)

執筆:橋本ゼミ13期 櫻井陸 八木優花 佐藤樹